近年来在四川盆地西北部的油气勘探取得了许多重要突破,但关于其油气成藏历史与埋藏演化过程仍存在诸多不确定性。为此,本研究采用流体包裹体测温与同位素定年技术,重建了川西前陆盆地的埋藏史与油气成藏过程,并针对川西北地区不同构造位置栖霞组储层的成岩作用、成藏期次及其差异性开展了系统研究。

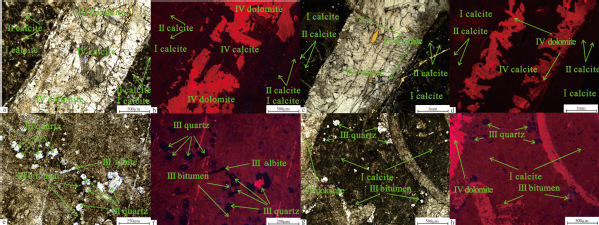

本研究选取川西北双鱼石地区(隐伏前缘带)与龙门山山前带(逆冲推覆带)作为对比研究对象。结果表明,双鱼石地区栖霞组上部储层以亮晶白云质灰岩为主,成岩矿物序列依次为:(1)早期微晶方解石;(2)重结晶方解石;(3)围岩中的石英、钠长石及孔隙沥青;(4)裂缝充填的白云石与方解石。而龙门山山前带栖霞组露头则以白云质灰岩为主,其成岩序列表现为:(1)微晶方解石;(2)重结晶方解石;(3)石英与沥青;(4)孔隙与裂缝中的方解石充填。

图1 川西北地区栖霞组储层白云质灰岩岩相学特征

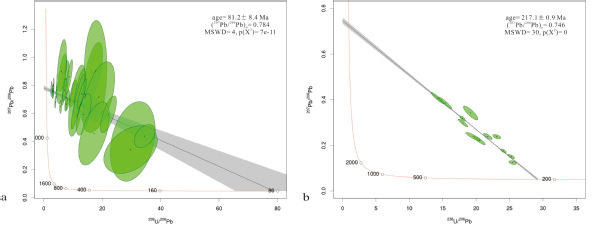

在成藏历史方面,双鱼石地区栖霞组储层经历了中三叠世至中侏罗世两期原油充注,以及晚白垩世的天然气充注,并于晚白垩世(81.2±8.4 Ma)发生天然气藏的破坏与调整。相比之下,龙门山山前带栖霞组露头记录了晚三叠世(217.1±0.9 Ma)来自下寒武统烃源岩的原油充注,以及中新世至更新世(即喜马拉雅造山期)油藏的破坏过程。

图2 川西北地区栖霞组方解石脉U-Pb定年结果(a. 储层;b. 露头)

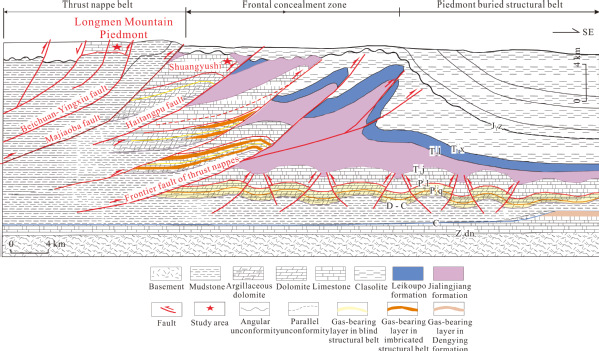

通过对比两地区的岩石学特征、流体包裹体类型及成藏期次,研究结果表明,这种差异性源于前陆盆地内不同构造位置对印支期与喜马拉雅期构造运动的响应差异,进而导致油气成藏过程的不同。该研究不仅为川西前陆盆地油气成藏过程提供了关键理论依据,也为复杂构造背景下油气藏预测与勘探提供了新思路。

图3 川西北地区油气成藏模式图

研究成果近期发表在地学领域国际重要期刊《Marine and Petroleum Geology》。论文第一作者为yl23455永利官网博士生倪蕊,通讯作者为yl23455永利官网陈勇教授。合作者包括中国石油大学(华东)郝芳院士,中国石油勘探开发研究院鲁雪松和马行陟高工,以及中国石油大学(华东)博士生宋一帆、张辉、冯艳伟。

论文信息:Rui Ni, Yong Chen, Yifan Song, Hui Zhang, Yanwei Feng, Fang Hao, Xuesong Lu, Xingzhi Ma, Reconstructing hydrocarbon accumulation and burial history of Permian reservoirs in northwest Sichuan Basin, China: Integrated fluid inclusion thermometry and U-Pb dating, Marine and Petroleum Geology, Volume 182, 2025, 107539, ISSN 0264-8172, https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2025.107539.

作者:倪蕊